|

|

Повествование о художнике

Гончар. Повествование об Олексе Бахматюке (Г. Островский)

(Статья иллюстрирована работами О. Бахматюка.)

Гори нaшi, гаï нaшi, файна полонино, Нема лiпшоï вiд тебе, наша Верховино. Благословенный уголок нашего края, населенный гуцулами.

Горпины и Теклы, Татьяны и Ганны - Сарьяны в платочках, Ван Гоги в спидницах, С большими потрескавшимися ногами.

Интересна и необычна была жизнь этого самородного таланта, а может, и гения...

Aleksander Bachmatnik. Parens Petrus Bachmatnik, figulus, mater Anna de Sitnikowna. (Александр Бахматник. Отец Петр Бахматник, гончар, мать Анна из рода Ситник.)

Libr natorum. 10 декабря 1820. Косов.

Seweryn T. Pokucka majolika ludowa. Krakow, 1929, s. 6.

Отец Александра происходил из подвластных России польских земель и имел пять военных медалей, из них две польских.

Grochowski M. О gancarzach na Huculszyznie. - Tydzien, Lwow, 1904, n. 41, s. 326.

А что цисарь? Цисарь сидит в Вене да и ничего не знает, а наш пан <...> имеет право каждого связать, бить, заковать в кандалы, забрать с собой и даже покарать смертью.

Гуцула прежде всего знаменует и от всех отличает - это его любовь к свободе и его независимый характер, поэтому все, когда писали о гуцуле, единодушно говорили "благородный гуцул", "храбрый гуцул".

1817 года. Появилась в горах шайка славных опришков <...>

1822 года. Шесть опришков покарали виселицей в Пистыне <...>

1824 года. Засуха великая, дождя не было.

1830 года. Штолюк и Цыган Мишка, славные опришки, караны виселицею в Выжнице.

Лишь после поимки Мирона Штолюка, Василия Джуряка в Выжницких и Кутских горах стало несколько спокойнее.

Опришковство "было с давних времен неразлучным товарищем крестьянской неволи. Порабощенный, битый, обиженный подданный, не находя нигде ни облегчения, ни справедливости, бежал в леса, в горы, приставал к таким же отчаявшимся..."

Какой это удивительный, почти сказочный уголок с густозелеными горами, с вечно шумящими горными реками, чистый и свежий, точно вчера родившийся. Костюмы, обычаи, весь уклад жизни гуцулов-номадов, проводящих все лето со своими стадами на вершинах гор, - настолько своеобразны и красочны, что чувствуешь себя перенесенным в какой-то новый, неведомый мир.

Верховина без верховинца - это грустная пустота, это колокол без голоса, тело без души.

<...> Как величественна здесь природа, какая первозданная жизнь! Гуцулы - оригинальнейший народ, с богатой фантазией, со своеобразной психикой. Глубокий язычник, гуцул всю свою жизнь, до смерти проводит в борьбе с духами, населяющими леса, горы и воды. Христианством он воспользовался только для того, чтобы украсить свой языческий культ. Сколько здесь красивых сказок, поверий, символов!

Древний домашний промысел, связанный тесно с жизнью, обычаями и привычками гуцулов, выдвинул под воздействием местных обстоятельств специалистов, а среди них одних, которые, не будучи в состоянии выжить с кусочка огорода, их единственного добра, должны были искать другого заработка; другие в силу своей натуры и склонности посвящали свободные от будничного занятия минуты изготовлению или украшению предметов, служащих их употреблению <...> Ни в каком ином уголке нашей Руси не играет домашний промысел такой важной роли, нигде не есть он таким общим благом всех, как у гуцулов.

<...> Изделия домашнего промысла <...> составляют несомненно образ умственного развития народа, они есть выразители его интеллигентности, его склонностей и пристрастий <...> В них живет определенный народный характер, которого нельзя затереть <...>

Бытовое крестьянское искусство - не крепкое вино индивидуального творчества, пьянящее и окрыляющее лишь в редкостные минуты обращения человека к новому; это чистая и свежая вода, незаметно утоляющая повседневную жажду.

Гуцулы и гуцулки одарены особенным чувством гармонии цвета.

Шухевич В. Указ. соч., с. 245

Тайна национальности каждого народа заключается не в его одежде или кухне, а в его манере понимать вещи.

Для нас искусство нечто родное, гений очага, друг, товарищ; оно высказывает лучше, чем мы сами, то, что чувствуем; искусство - это наш домашний бог. Чтобы его знать, надо знать его дом. Бог создан для человека, а произведения искусства для пространства, которое оно завершает и наполняет. Прекрасно то, что на своем месте всего прекраснее.

Свидетельствуют эти изделия <...> как по технике, так и их декоративные стороны, в пользу интеллигентности гончара, его умения и понимания, а еще более о чувстве требований декоративного искусства.

У Петра Барановского "рисунки более суховаты, краски более матовы, глазури менее прозрачны, чем в работах Бахминского".

Haberlandt M. Osterreichische Volkskunst. Bd. I. Wien, 1911, S. 108

Все, что мы знаем теперь о гуцульской керамике, говорит об огромной эстетической ценности этого изумительного вклада, внесенного украинскими горцами в сокровищницу художественного творчества нашей страны.

<...> Хлопцев, которые умеют читать, берут до плуга и насмехаются, дескать, забудешь азбуку. Хотят, чтобы мы, бедные простаки, не знали хорошо Отче наш, а хотя который и умел, то забыл и потому теперь хотим школу <...> Слышали, что немых и глухих учат читать, а мы не глухие, не немые и сами платим за школу, не знаем, что это значит, что так не любят нашу школу. Каждого, который научился, допекают, а мы, бедные простаки, никому ничего не говорим, что кто умеет.

Бахматюк "выжигал своим способом, придавая своим изделиям поливу такую нежную, ясную и прозрачную, что уже заслуживала названия эмали <...> Он забрал до гроба тайну своей чудной поливы и не научил своему искусству никого <...> И жизнь его, и тайна прекрасной поливы сошли со света <...>"

Орнаментика кафлей и косовской посуды указывает на буйную фантазию в комбинировании разнородных мотивов стилизованного орнамента и очень умелое округление линий рисунка, связывающего в гармоническую и красивую целостность.

Печь занимает почти четверть хаты; в ней варится еда; в печи стоит готовый харч <...> печь - это огнище семейной жизни, около нее хлопочет хозяйка, в печь заглядывают те, кто проголодался или опоздал к обеду, на запечке сидит баба с веретеном, а наверху за камином все дети, некоторые из них голышом, а около них греются старики и те, которые расхворались и слегли, а больше всех ленивые <...>

То, что в устах другого казалось бы бесстыдством, в устах гуцула или гуцулки, на фоне этих могучих вершин, под небом синим, бесконечным, под неумолчный шум Черемоша кажется естественной частицей бесконечно разнородной жизни.

Александр Бахматник, гончар, рожденный в Косове, сын Петра Бахминского или Бахматника, гончара из Старого Косова, и Анны, урожденной Ситник, обручается с Терезой Ситник... (Aleksander Bachmatnik, figulus, natus in Kossow, filius Petri Bachminski recte Bachmatnik, figuli de Stary Kossow, et Anna nato Sitnik...) Libibr copulatorum. 1845. Косов. Sewerуn T. Pokucka majolika ludowa. Krakow, 1929, s. 6-7.

В Косове забрала смерть Бахминского, русина больших способностей и широкой славы...

<...> Бахминский Александр, или Бахматюк <...>

<...> Простые люди открыто говорят о предстоящей резне зажиточных людей <...> Некоторые крестьяне уже позволяют себе как апостолы воли распространять в соседних селах коммунистическое учение. Не только простой крестьянин, но и лучшие слои общества поддаются искушению.

1848 года. Великий мятеж в Венгрии <...> Гуцулов учили муштре и баталии, их муштровал комендант австрийский надпоручик Беер, ляхи очень боялись горцев.

Россияне в помощь переходили через Галицию в Австрию, а через Коломыю 21 полк улан российских Хараврия. Воины русские били и побили совершенно венгров <...>

Если мы вместо 100 дней должны были работать 300 <...> работать три, четыре, а то и все дни недели, а помещик считал нам всего только за один, то отвечайте, господа, кто же должен платить выкупные - крестьяне или помещик?

<...> Кнуты и батоги <...> - вот что им следует от нас, вот пусть они и возьмут в награду.

<...> Изделия других тамошних гончаров - это лишь менее или более удачное наследование изделий Бахминского.

Конь гуцульский мелкий, черно-каштановый или карый, головка мала, грива длинная, ноги и крепки и уверенны, к возу меньше пригодный, но под верх - то хоть поискать! Конь - неотступный товарищ гуцула, и он гордится им, как не знает чем.

К работе подступал весело, обычно с короткой гуцульской трубочкой в устах, а когда прикладывал свой гвоздь к глине, задумывался, что делать, и разговаривал громко со своими мыслями: "Что это такое будет?". Начинал что-нибудь, и тут приходила ему новая мысль, какая-либо зверюшка или птица в мгновение ока преображалась в фантастический цветок <...>

- А що з того буде, пане майстер, - спрашиваю я у старика Бахминского, который задумчиво выдавливал импровизированным снарядом на глине плоды своей фантазии.

- Або я знаю? Може заяць, може квiтка, а може яш узори, - ответил он. Одна секунда, и рисунок был готов для поливы.

Печи из расписных кафлей Бахминского, крестьянина из Косова, пользуются славой по целой Галиции.

Пока владеют формой руки,

пока твой опыт

не иссяк,

на яростном гончарном круге

верти Вселенной

так и

сяк.

Веселый характер и изобретательность Бахминского лучше всего выступают в одной печи, историю которой и сейчас рассказывают в Тростянце, а я видел ту печь своими глазами. Когда один крестьянин, заказывая печь у Бахминского, пожаловался на неверность своей жены, Бахминский, для отвращения ее от злых поступков, представил на нескольких рисунках заказанной печи веселые сцены из жизни той женщины, а на последней кафле кару, ожидающую ее после смерти, - картина та представляла двух дьяволов, которые распиливают ее с помощью очень большой пилы.

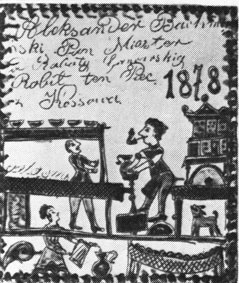

Посредине печи изображен был большой двуглавый орел; над ним св. Георгий пронзает копьем змия.

<...> Вокруг них <...> были все сцены из военной жизни: там солдаты выстроены в ряд, там стреляют в цель, тут опять наказывают провинившихся розгами <...> Эта печь поразила меня своей оригинальностью, и я спросил об ней у хозяина. "Это, говорит, Бахминский сделал для моего отца; они долго служили вместе в военной службе, так это потому так Бахминский для него придумал".

<...> Мне часто приходилось видеть работы этого мастера, в которых он брал для изображений сцены из военной жизни. Тем не менее правильность расположений рисунков мимо воли наводит на мысль: а может это и в самом деле своего рода биография? Может еще вернее: это pendant к украинским песням, в которых так печально и незавидно рисуется жизнь рекрута, загнанного в чужие края, плач старой матери, прощание с любимой девушкой, нелегкая муштра <...>

Ой гуляйте файнi хлопцi, завтра не будете, Прийшла карта от цiсаря - на вiйну пiдете. Будете ви своев кровцев моря доповняти, Будете ви бiлим тiлом орли годувати.

Вообще оторвать гуцула от его гор, то все равно, что связанного орла опустить в воду, а рыбу пустить летать в воздухе.

Идет до войска, блуждает по свету, а вернулся в хату, снова одел свой сердак, постолы обул, и нипочем вы не узнаете, что в Вене драил коней капитану, в Пеште маршировал, искал любовных утех в "златей Прадзе". Сел себе на свою землю и сидит один-одинешенький, и всю жизнь, и все, что в нем, сам себе творит. Лишь то своим называет, что отвоевал у природы, у зверя да что вроде у бога выпросил.

Тот вид косовского искусства, который мы застаем в XIX веке, представляет собой народное искусство, но значительно перестроившееся под влиянием городской художественной культуры.

Это настоящий лубок. Он полон свежести, бесконечно наивен, все в нем исходит из чувства, от непроизвольного движения чувств. Фигуры, как это свойственно наивному искусству, выполнены в профиль, совершенно плоскостны, расположены друг за другом, образуя простые ритмические ряды. Часто поднятая рука одного из "героев" повторяется рукой другого, фигуры словно "отчитываются" на поверхности изразца. Головы едущих, как, например, на одном изразце работы Бахматюка, чрезмерно преувеличены, а туловище их мало. Так часто рисуют дети, усиливая этим приемом то, что они хотят подчеркнуть. Мы здесь имеем дело со своеобразным наивным экспрессионизмом.

С гончарами никто не мог сравниться по всей округе. Первым между ними был Бахминский <...> человечек маленький, неказистый. Никто бы не подумал, что этот индивидуум в мещанском капоте тот самый гончар, произведения которого получили премии на всех выставках в крае и на венской выставке. Но в гончарском цехе он пользовался уважением и уже издавна был главою гончарского товарищества.

Уже тогда стал он гордым, почувствовал в себе удовлетворение, которое артист имеет от дел своих - но направление фантазии и способ творчества не изменились.

Люди образованные, способные оценить ценность керамики, начали дело рук его осматривать и удивляться, поскольку все, что выходило из его мастерской, было оригинально и замечательно красиво. Поражала всех его роспись своей нежной простотой и наивностью, занимала в высокой степени исполнением, фантазией и колоритом; - начали о том говорить, покупать, сказано о таланте, даже о гениальности <...> В Косов ездили ученые и любопытствующие, как на богомолье, чтобы увидеть мастерскую Бахминского; все убедились, что то был человек простой, который не имел никакого понятия даже об основах рисунка и живописи, не видел за свою жизнь никаких образцов, кроме обычных гончарных изделий.

Декоративные мотивы, использованные Олексой Бахминским, как и техника исполнения, общие для гончаров этой околицы, традиции которых сохранились на Косовщиле, а в Бахминском нашли своего гениального представителя.

Имея такое развитое декоративное чувство, он не был свободным от склонности к использованию в декоре посуды фигуративных предметов. Однако, в связи с незнанием рисунка, его посуда, имеющая фигуративный декор, образует удивительную противоположность, когда рядом с прекрасными орнаментальными узорами представляет он рисунки людей, зверей или птиц, даже церквей и домов, удивительно наивно понятых и представленных, без каких-либо ценности и значения.

Этими знаками признания разбалованный, Бахминский в последние годы зазнался и заодно стал повышать цены своих изделий, пока дошло до того, что за простые миски, горшки и манерки, которые раньше на торгах коломыйских покупали за несколько центов, надо было платить по нескольку золотых, как за флорентийскую работу или так модный донедавна венгерский фарфор.

Говорили, что Бахминского испортила слава, что проснулось в нем самомнение и что начал он ставить все более высокие цены на свои изделия. Но не могла ли это быть гордость артиста, которая проявлялась таким способом? Что же мои работы стоят, если люди дают за них такие деньги? - может, спрашивал он самого себя.

На мужика похожий и

на бога

(А больше все-таки на

мужика),

Сгибается над глиною

убогой,

Работает.

Работа не легка.

По мере развития косовского искусства его стиль приобретает все большую пышность. В одной из печей, расписанных Бахматюком (от 1875 года), все буквально захлестнуто нарядной, чрезвычайно усложненной росписью <...> Ранее простые вазы с цветами теперь буквально измельчены бесчисленными виноградниками, листьями, ветками. Кажется, что мастер не решается оставить ни одного свободного места.

Иногда цветы превращаются в роскошные метелки, их стебли равномерно изгибаются <...> Фигуры на изразцах буквально громоздятся, сверху свисают причудливые ветки, бока изразцов обрамляются растительными гирляндами. Рисунки словно густеют, наливаются цветом, приобретают все более декоративный характер, но не теряют в то же время своей изобразительной силы.

Петух не отличается скромностью и простотой изображений Опошни и Дыбинцев. Гуцульский петушок покрыт роскошным оперением, он наряден, имеет царственную осанку. Его хвост причудливо окрашен в густо-зеленый и желтый цвета, он предельно декоративен.

Что-то вылепится Из глины. Что-то вытешется Из камня. Что-то выпишется Из сердца. Будь как будет! Не торопись!..

"Чтобы иметь доверие у народа, Он часто объезжает свои края".

"На выставке побыл наш Гость десять минут..."

1882. 15 марта Alexander Bachminski (...) 62 Anno. Influmatio. Libr mortuorum. N 344.

"О нем можно было бы сказать вслед за римским поэтом, что "не умер весь"...

Всем известно: чтобы стать художником, надо иметь талант и удачу. О таланте потом, а сейчас об удаче.

Он мог появиться на свет где угодно, но судьба предназначила ему родиться, жить и умереть в Косове, а Косов - это сердце Гуцульщины. Нигде нет такого высокого и чистого неба, воздуха, настоянного на запахах карпатских трав и деревьев, гор и скал, лесов и полонии, рек и водопадов. Нигде не поют таких чудесных песен, и ни один танец не сравним с вихрем "аркана".

Если уж родился в Косове, то жизнь прожить суждено ему было среди художников, ибо Гуцульщина, как известно, - заповедный край искусства. Мало кто из этих художников умел читать и писать; они были хлеборобами, лесорубами, плотогонами, пастухами, гончарами, ткачами, плотниками, кузнецами и хлеб свой добывали в поте лица своего. Если бы кто-либо сказал им, что они художники, вряд ли бы поняли, о чем идет речь, но не так уж и важно, сознавали ли они себя художниками, важнее, что они ими были. Придет время, и создадут специальные музеи народного искусства Гуцульщины, чтобы изучать и бережно сохранять созданные ими горшки и кафли, вышивки и лижники, писанки и резьбу по дереву.

Но тогда, в девятнадцатом столетии, это были обыкновенные крестьяне и ремесленники, делавшие обыкновенные вещи для собственного употребления или для продажи на базаре. Почти ни у кого из них и мысли не было оставить свое имя в памяти потомков: тысячи и тысячи их произведений выходили в свет анонимными, и многие исчезли в потоке лет, а творцом их по праву считается один художник - народ. Так легко и естественно было затеряться среди них, но судьба и здесь хранила его.

Еще при жизни познал он славу крупнейшего мастера Гуцульщины; его имя стало известным не только в Косове, Кутах или Коломне, но достигло Кракова, Станислава и Львова; звучало оно даже в Вене, при дворе императора. Его работы покупали и крестьяне на рынке, и светские и духовные князья, и музеи. Многих ли из художников уже на другой день после кончины провозглашали великими? Потом про него напишут во Львове и Киеве, Вене и Кракове, Москве и Ленинграде - в академических изданиях и журналах, энциклопедиях и словарях, но уже в конце минувшего века статья о нем была помещена в школьной хрестоматии.

И все же как досадно мало знаем мы об этом косовском гончаре! Современники охотно покупали его произведения, но не нашлось ни одного, кто бы составил обстоятельную биографию художника, собрал документы, воспоминания. Да, в отличие от многих народных мастеров, про которых мы не знаем ничего, даже имен, о нем кое-что нам известно, но сколько же больших и малых прогалин в его жизненной и творческой биографии! Перечень открытых вопросов большой, но ответы на них безвозвратно утрачены. Еще при жизни он стал легендой Гуцульщины и в этом образе - полуреальном, полудомысленном - вошел в историю и в нашу современность.

Но чтобы стать легендой, надо было быть достойным представления народа о своем художнике. Стоит ли сегодня разрушать эту легенду народного искусства или же сурово придерживаться заповеди биографа: правда и только правда?

I

Олекса Бахматюк родился в Старом Косове в декабре 1820 года.

Как водится, младенца окрестили по христианскому обряду, нарекли Александром, записали в метрическую книгу местного костела.

Отца его звали Петром, а фамилия, как записано в метрической книге, Бахматник. Родом он был не с Гуцульщины: одни говорят - с Полтавщины, другие - с Подолья или Волыни, третьи - с той части Польши, которая после ее разделов отошла к Российской империи. Как попал Петро Бахматник в Косов и почему поселился здесь - про это никто не помнит. Вряд ли можно сейчас проверить, был ли он солдатом русской армии или нет, и потому нам остается верить или не верить не подтвержденному, к сожалению, документами свидетельству одного из биографов его сына.

Как бы то ни было, Петр Бахматник прижился на новой родине: женился на Анне Ситник, взял за ней приданое - огород в 180 сажен, а в 1828 году приобрел еще один участок в Старом Косове. На хлеб зарабатывал традиционным в этих местах гончарным ремеслом, изготавливая так называемую "простую", то есть неполивную, посуду повседневного пользования.

Сын его незаметно стал для всех окружающих Олексою, а не Александром, и не Бахматником, а Бахматюком; такие метаморфозы часты и естественны на селе, вот только никто не думал, что они станут со временем предметом ученых споров...

Итак, человек пришел в мир. Каким он был - этот мир?

Миром Олексы Бахматюка были Гуцульщина и гуцулы; его мир - это долины Прута и Черемоша, старинные гуцульские села и местечки - Куты, Старые Куты, Пистынь, Брустур, Розтоки, Шешоры, Яблунов, Яворов, Космач, Ричка, Жабье, Криворивня... (самые большие из них - Куты, насчитывавшие в середине прошлого века 4 тысячи жителей, Жабье - около 5 тысяч, Косов, Яворов, Ричка - от 2 до 3 тысяч, Коломыя - около 8 тысяч).

У каждого есть своя "малая родина". У Олексы ею был Косов: здесь довелось ему жить и трудиться, от рождения и до последнего вздоха. С Косовом он был связан, наверное, теснее, чем осознавал. Это было не просто родное местечко, но и среда, в которой вырос, возмужал, сформировался как личность и как художник, в которой сложились его представления о добре, правде, красоте. Наверное, Бахматюк любил Косов, город детства, когда мир замыкался сначала двором, потом улицей, наконец, местечком, одновременно маленьким, знакомым до последнего закутка, и огромным, необъятным - мир, бывший своего рода моделью края.

Пока что Олекса рос, как и все дети его возраста: затевал игры, бегал по Косову и на высокий берег Рыбницы. Когда подрос, ходили ватагой в горы, возвышающиеся почти в самом центре городка. Воображение тревожили химерные образы Миськой горы - фантастические башни, шпили и стены, там же - и совсем реальные руины старинного замка.

Историки утверждают, что первое летописное упоминание о Косове относится к 1398 году. О происхождении названия говорят по-разному: одни выводят его от коса - черного дрозда, другие - от боярина Косича, посланного сюда Даниилом Галицким укрепить кордоны княжества. По реестру 1670 года, это было уже довольно большое поселение, состоящее из шести улиц-кварталов: собственно "город", Вербовец, Монастырское, где находился православный монастырь, Свобода, Москаливка, Смодне за Рыбницей. Со временем они стали отдельными поселениями. После раздела Польши в 1774 году и захвата украинских Карпат Австрией Косовская доминия, включавшая девять гуцульских сел, входила в Станиславский, а с 1811 года в Коломыйский округ так называемого Королевства Галиции и Лодомерии (Глодомории, как горько шутили современники). Во времена Бахматюка это был повитовый (С 1863 года) город Косов, а около него Старый Косов, Москаливка, Монастырское, Смодне, Чертанивка, Вербовец; сейчас большинство из них слились с Косовом. В XVIII веке тут безраздельно хозяйничали польские магнаты; при австрийском господстве Косовщина принадлежала имперской казне; панщины не было, но крестьяне платили цисарским чиновникам и местным арендаторам великое множество податей и повинностей; варили соль - ее вывозили в Галицию, на Волынь, Надднепровщину и даже в Россию, прокладывали дороги. Именно дорогам, связавшим в начале XIX века Косов со многими горными селами, он обязан подъемом и интенсивным ростом в те времена.

Что видел и слышал Бахматюк в детстве и отрочестве, мы не знаем, можем предположить, что он, как и каждый гуцул с Косовщины, должен был видеть и слышать - о засухе и чуме, голоде и рекрутчине, о цисаре, что так далеко, и управляющем Герличке в Устериках, что так близко, про жестокость которого по всем Карпатам ходили страшные, но правдивые рассказы, про опришков, лишь слух о которых рождал ужас у одних и надежду у других. Все это происходило не "где-то", а здесь, рядом, на глазах...

Трудно было жить крестьянину и ремесленнику, но не легче было панам покорить вольнолюбие гордого гуцула. Можно было принудить его платить налоги и чинши, но превратить его в бессловесного раба было невозможно. Хорошо помнил Косов легендарного Олексу Довбуша, потом бывал здесь славный опришек Василь Баюрак, а с ним немало косовчан. Рубили им головы на плахах в Коломые, Станиславе... Не далеким пересказом были опришки для Олексы Бахматюка, а живой и волнующей современностью. Имена опришков Михаила Бойчука (Климюка), действовавшего на Косовщине, Дмитра Марусяка, Василия Якимюка, Мирона Штолюка из Жабья - неуловимого тринадцать лет, Антона Ревизорчука из Криворивни, ставшего прототипом героя драмы Ю. Коженьовского "Карпатские горцы", - это имена его земляков и современников, и про их жизнь, подвиги и гибель знал здесь каждый.

Могло ли это все пройти для Олексы Бахматюка бесследно, было ли это лишь "историческим фоном" его жизни или стало неотъемлемой частицей личной и творческой биографии?

II

Почему тот или иной становится художником - на этот извечный вопрос, видимо, нет исчерпывающего и убедительного ответа. Но вот почему он становится именно таким художником, а не другим, зависит от многих причин и обстоятельств. Одно из них - среда его детства и всей дальнейшей жизни, то, что формировало его личность и творческую индивидуальность, что его окружало и что было для него если не идеалом, то естественной и привычной нормой. Для Олексы Бахматюка это была его родная Гуцульщина, и все от нее - темы, образы, орнаменты, формы, цвет...

Но ведь было и есть немало талантливых художников, посвятивших свое творчество Гуцульщине, горячо любящих ее и прекрасно знающих ее природу, жизнь и труд, быт и обычаи гуцулов, их искусство, тончайшие национальные и локальные, этнографические особенности и подробности. И тем не менее все время ощущается то, что отличает их от художников типа О. Бахматюка, и дело здесь не только и не столько в уровне и характере профессиональной подготовки. Народные художники - не "наблюдатели" Гуцульщины, и в своих произведениях они ее не "отображали" и не "воплощали"; они просто жили и творили, если можно так выразиться, "внутри" этого пласта реальной жизни. Гуцул не будет гулять по горам и лесам, любуясь красотой природы; народный мастер не будет ею восторгаться и "изучать", ибо ощущает себя ее порождением, органичной, неотъемлемой частицей. Природа для него - не предмет воздыханий или философских раздумий, не место отдыха и тем более не "экзотика"; родное село - привычная среда повседневной жизни и в то же время не только быт, но и бытие, неразъемная целостность громадного, бескрайнего мира, который был и будет всегда. Горы и люди, камни и цветы, села и леса, звери и птицы, реки и деревья, овцы и пастухи, нива и пахарь... - все растет из одного корня, и нельзя отделить одно от другого, потому что погибнут, исчезнут. Человек реализуется через природу и единство с ней; природа осознает себя через чувство и разум человека - труженика и творца, поэта и художника.

(В гуцульских сказках камни растут, горы дышат...

В горах, лесах, на полонинах гуцул никогда не остается один: вокруг него всегда добрые и злые духи, волшебники, черти, ведьмы, русалки... Гуцул не знает, что такое бездушная природа; будь то ель или сосна, водопад или костер - во всем живая душа добрых или злых сил, и с ними надо жить в дружбе. Суеверия и предрассудки, уходящие в давние языческие времена, вошли в плоть и кровь гуцулов, их быт, обычаи, сознание, характер, искусство; веками христианская церковь боролась с ними, но так и не преуспела в этом до конца.)

Все это имеет отношение не только к "первой", но и ко "второй природе" - искусству.

Для Олексы Бахматюка это была не какая-то особенная область человеческой деятельности, а привычная с детства среда народного художественного ремесла, древнего, но и в те времена живого, исполненного энергии, составная часть бытового и трудового уклада гуцула XIX века. Искусство этого рода не было отчуждено от природы, жизни, быта; оно сливалось с ними в единой неразрывной целостности. Не было театра, не было поэтов, живописцев, скульпторов, но все, во всяком случае многие и многие, были артистами, музыкантами, певцами, танцорами, поэтами, рассказчиками, художниками...

Не на кого было надеяться гуцулу - сам должен был себя и семью и накормить, и одеть, и обуть, должен был все или почти все, что необходимо для жизни, сделать своими руками - от хаты и печи до кептаря. Пахотной земли в лесистых Карпатах вообще мало, да и то большая часть принадлежала державе и панам, а крестьянам - убогие лоскутки. Леса тоже панские, полонины - у богатеев, не менее половины лугов снова панские или державные, аренда же что ни год, то выше. Вот и занимались ремеслом, одни лишь зимой, другие круглый год: лепили, расписывали и обжигали посуду и кафли, резали и гравировали по дереву, металлу, кости и рогу, пряли шерсть и ткали вереты и ворсистые лижники, писали образа, делали свирели и трембиты, мастерили игрушки, украшали писанки и вышивали - для себя и своей семьи, для родственников, односельчан да еще на продажу на базарах и ярмарках в ближних селах и дальних городах. Все могли сделать гуцул и гуцулка, вот только одно не могли - сделать плохо, некрасиво. Каждая их вещь была прочной, удобной, добротной и непременно красивой; она тешила глаз и веселила душу формами, линиями, красками, узорами, и красота эта была своя, незаемная, унаследованная от деда-прадеда, бережно переданная сыну-внуку, наследникам и потомкам, помноженная в веках и сохраненная до наших дней.

Вещи, созданные разумными и умелыми крестьянскими руками, были в каждой хате: в них варили еду, носили воду, хранили сыр или вино, на них спали, их одевали, и жизнь вещей в этой среде была естественной и нераздельной от жизни людей, их быта и труда, вкусов и привычек, их представлений о том, что хорошо, надежно, удобно и что красиво. Где-то в подсознании гуцульского крестьянина и ремесленника отложилась извечная жажда красоты и гармонии, благородной, отточенной веками простоты пластики и цвета, слитых с ощущением праздничного украшения, раскованностью фантазии, претворяющей каждую вещь в частицу живого мира. Бесхитростная чистота и непосредственность народного художника, творящего для нужд и радости таких же, как он сам, не отделяющего себя от них, жизнь от искусства и искусство от ремесла и повседневного труда, - и все это от законной гордости мастера за хорошо сделанную работу.

Вот идет гуцул в праздничной одежде: красная куртка-сердак, щедро украшенная шитьем и аппликацией меховая безрукавка-кептарь с кистями, черные или красные штаны - крашенцы, широкий кожаный пояс - черес, а за ним пистолет, нож, кресало, трубка, на боку сумка - тайстра, тобивка или ташка, в руках палка или топорец, кожаные постолы на ногах, шляпа-крисаня с ажурным "кружевом" на голове... - это же целый музей народного искусства, поражающий богатством орнаментики, красоты и гармонии цвета, линий, форм! Еще один "музей" - гуцулка: вышитые вставки на рукавах сорочки - что ни село, то свой узор, запаски - алые в Яворове, темно-красные в Пистыне, золотисто-желтые в Космаче, сердаки, кораллы, ожерелья, мониста, перстни...

Произведения народного искусства сегодня мы видим, как правило, в музеях или выставочных залах, иногда в виде фрагмента украшения современного жилища горожанина. Но только в гуцульской хате, где все они находятся на привычных местах, обжиты присутствием людей, живущих и работающих здесь, - их создателей и хозяев, - народное искусство предстает в своей целостности. Лишь здесь рождается на редкость яркий и своеобразный образ "рукотворного быта", в котором каждый предмет - и вещь самоценная, и частица воплощенной в ней духовной жизни народа. Каждая работа и каждый вид народного искусства имеют самостоятельную художественную ценность, они прекрасны сами по себе, и все-таки в полной мере их качества и достоинства выступают лишь в единстве с другими.

Гуцульская усадьба-гражда - образец народного строительства, но подлинную красоту и полноценную жизнь сообщает ей страна гор, лесов, полонии. Кровать и лавка, устланные полосатыми веретами и лижниками, мастерски вырезанная полка-мисник поблескивает расписными и поливными тарелками и мисками, на стенах - радуга писанок и икон на стекле, тут же богато украшенные ружья, пороховницы, сумки; печь сплошь покрыта орнаментальными и сюжетными кафлями, а стол тонкой резьбой - и все это соединяется в единую пластическую и колористическую целостность сопоставлений и контрастов. Хозяин склонился над резной баклагой или подсвечником-триицей, ребенок забавляется расписными барашками, пташками-свистульками, забавными всадниками из затвердевшего сыра, хозяйка то вышивает рушник, то ткет на станке или долгими зимними вечерами расписывает писанки. С помощью нескольких самодельных красок и писака она обычное яйцо покроет поразительным, ювелирной тонкости орнаментом, и засверкает оно, словно редкостная драгоценность; старики будут дарить писанки один другому в знак дружбы и добрососедства, дети играть ими, а может, их развесят по стенам для украшения хаты. Все это можно вычленить, отделить одно от другого, но в реальной жизни, во всяком случае во времена Бахматюка, оно существовало в неразъемной целостности быта и народного эстетического сознания. Бахматюк и его искусство не могли возникнуть и развиться в другой среде; возможно, они были бы интересными и талантливыми, но это были бы иной художник и иное искусство.

Гончары утверждают, что их ремесло старейшее из всех, поскольку сам бог создал первого человека из глины. В народе гончаров всегда высоко ценили и уважали, на Гуцульщине особенно; гончарный промысел издавна здесь был одним из основных.

В XVII-XVIII веках коломыйская и снятинская керамика завоевывает рынки Буковины и Галиции; цех коломыйских гончаров в 1775 году насчитывал более ста мастеров, не считая учеников и подмастерьев. В начале XIX века основным местом производства и сбыта керамики становятся Куты; отсюда посуду и кафли вывозили в Галицию, Закарпатье, Молдавию, Румынию, Буковину. Скупкой и перепродажей занимались оптовики, преимущественно еврейские коммерсанты, имевшие склады в Снятине, Выжнице, Коломые, Черновцах.

Куты - Пистынь - Косов - вот "гончарный треугольник", которому Гуцульщина обязана расцветом и славой народной керамики XIX-XX веков. Ее создателями были гончарные династии Баранюков, Волощуков, Тимяков, Совиздранюков, Тутурушив из Косова, Зиндюков, Кошаков, Гайтановичей и других из Пистыня. В Кутах, где, к слову, работали и украинские, и польские мастера, кафлей не делали, в декоре поливной посуды придерживались преимущественно четкого геометрического орнамента; доброй репутацией пользовалась также так называемая "простая" чернолощеная задымленная посуда. Пистынские гончары - а их там было больше, чем где-либо, - иногда делали кафли, но прежде всего расписную посуду - миски, тарелки, макитры, подсвечники, кувшины и т. д. Украшения их весьма отличаются от косовских: легкие и прозрачные росписи, плавные линии, условность форм, далеких от непосредственного отражения реальных впечатлений, - вот некоторые признаки пистынской керамики.

И, наконец, Косов.

Если вышивка, резьба по дереву, обработка металлов и т. п. - древние, коренные виды гуцульского народного творчества, то расписная керамика - сравнительно новая его область. В процессе ее формирования и развития можно проследить разнородные влияния, но народные мастера довольно скоро, а главное, активно, творчески и очень органично осваивали и трансформировали их, создавая по сути совершенно оригинальную образно-декоративную систему, отвечавшую местным условиям и потребностям. Старейшие из датированных кафлей, представляющих сформировавшийся "косовский стиль", означены 1836-1838 годами, но наверняка у них были предшественники. Интересным памятником "докосовского" периода являются две керамические иконы "Св. Николай" и "Богоматерь" (Музей этнографии и художественного промысла АН УССР во Львове). Исполненные в технике гравировки, они имеют дату - 1811 и подпись живописца (!) Матеуша Ковальского, о котором, к слову, нет более никаких сведений. Известны также коломыйские кафли начала XIX века с довольно примитивными по рисунку, но очень жизненными и по-своему прелестными фронтальными изображениями мещанок под зонтиком или с граблями и других фигур. В одной из львовских коллекций хранится несколько анонимных и недатированных кафлей. По рисунку, орнаменту, композиции они вполне элементарны и упрощенны, но в них прослеживаются основные архетипы косовской сюжетной керамики.

Развитие гуцульской керамики в первой половине XIX века было удивительно стремительным. В 1820-1830-х годах гравировка утверждалась как основное средство декорирования посуды и кафлей; косовские и пистынские гончары впервые вводили в свои работы образ человека, и уже тогда, почти одновременно, появляются сильные и яркие творческие индивидуальности, большие мастера своего дела - Петро Баранюк, Дмитро Зиндюк, наконец, Олекса Бахматюк, которых потом назовут основоположниками и классиками народного искусства Гуцульщины. Жаль только, что знаем о них еще меньше, чем о Бахматюке, а некоторые из них выступают скорее полулегендарными фигурами.

Это касается в первую очередь Петра Гавришива. Имя это возникло, когда нашли церковный подсвечник с надписью: "Петро Гавришiв з Монастирська. Создал року 1840". Никаких документальных подтверждений существования этого гончара пока нет, и вообще он мог быть не автором, а дарителем подсвечника. Как бы то ни было, но он утвердился в литературе как первый косовский гончар, перешедший на технику гравировки. Ему приписывают кафли с датированной 1838 годом печи (Львовский музей украинского искусства) и еще ряд печей 40-х годов; период работы определяют между 1815 и 1855 годами. Если это так, то Гавришив - один из первых, если не первый мастер "архаичной" стадии косовской керамики. Ясность и четкость пластических форм, зрелость и простота композиционных решений, скупо и лапидарно декорированные фоны - вот приметы этого мастера.

В отличие от П. Гавришива, Баранюки - совершенно реальная семья косовских гончаров, сыгравшая большую роль в истории гуцульской керамики: Петро Баранюк (1816-1880) из Москаливки, его сын Михаил и внук Иосиф, работы которых - миски, горшки, кувшины, кафли и т. д. - хранятся во многих музеях и частных собраниях (подписывались они Барановскими или Баранецкими). Все исследователи единодушно называют Петра Баранюка учителем Бахматюка; хотя он был старше всего на четыре года, но, видно, уже в молодости пользовался славой доброго и умелого мастера.

П. Баранюк был действительно крупным и одаренным художником; думаем, что, кроме Бахматюка, не было у него в то время достойных соперников. Он одинаково мастерски делал и посуду (особенно миски с фигурами), и кафли, а его колорит, основанный на контрастах красного, зеленого и желтого, почти оранжевого (цвет у Бахматюка более мягкий, приглушенный), привлекает к себе гармонией и внутренней напряженностью.

Ныне, сравнивая работы Баранюка с лучшими образцами Бахматюка, невольно отдаешь пальму первенства последнему: рисунок Бахматюка действительно более выразительный и гибкий, композиции динамичнее, сюжетные мотивы разнообразнее и интереснее, орнамент пышнее, виртуознее. Но, как говорят, лучшее - враг хорошего, и по справедливости Баранюк не должен потеряться в тени своего ученика и последователя. В его уравновешенных композициях покоряет острая наблюдательность художника, его умение претворить впечатление окружающей действительности в живые и убеждающие образы и орнаменты ("фирменные знаки" мастера - коренастые, хорошо сбитые фигуры с большими головами и такими же носами и подбородками, крупные цветы с двумя лепестками по углам кафли). Баранюку были свойственны старательность и аккуратность в работе, его почерк порой суховат, измельчен в деталях, однако не стоит умалять достоинств действительно большого и талантливого мастера: за целое столетие после него лишь О. Бахматюк и П. Кошак смогли сравняться с ним.

Своеобразной индивидуальностью вырисовывается еще один современник Бахматюка - Дмитро Зиндюк (или Зинтюк, Зонтюк) из Пистыня, расцвет творчества которого приходится на 1840-1860-е годы. Совершенно не похожий на косовчан, он выработал оригинальную манеру, соединившую четкую конструктивность формы с ее откровенной условностью и даже схематичностью. Произведения Зиндюка узнаются с первого взгляда: преобладание зеленых и желтых пятен, положенных на поверхность свободно и часто не по форме, декоративность композиции, легкий, непринужденный рисунок, артистическое пренебрежение к пропорциям: очень маленькие головы людей и коней, глаз, отскочивший чуть ли не на середину лица... Но в том-то и несколько загадочная сила и обаяние истинного таланта народного художника, что все эти и другие "неправильности" воспринимаются лишь признаками индивидуальной манеры, не только не умаляющими, но и обогащающими художественную ценность и своеобычность произведений.

III

Пока что Олекса Бахматюк поднимался по ступенькам своего детства, отрочества и юности.

Ходил ли он в школу, с полной уверенностью сказать нельзя, но вполне вероятно: дальнейшая жизнь гончара подтверждает, что он должен был получить хотя бы начальное образование, уметь читать и писать. Тем более что школа была в самом Косове - так называемая тривиальная народная школа, открытая в 1821 году. Учили в ней один год "началам науки христианской, чтению и письму руському, польському, немецкому, счету главному и табличному". Если Олекса ходил в школу, то это было большой удачей, поскольку грамотный гуцул в те времена - явление скорей исключительное, чем обычное: даже в 1870 году на 1029 косовских детей было всего 72 школяра.

Начало было вполне прозаичное, и тщетно искать в нем озарений. Предстояло просто-напросто овладеть основами ремесла, познать природу и возможности материала, самому пройти весь путь - сначала в отцовской хате, а затем как подмастерье Петра Баранюка, ощутить и понять, что такое глина и что такое гончарство, а уже потом - что такое гуцульская керамика. Мы знаем, каким был этот путь; остается только соотнести его с юным Олексой, когда ему было 15-20 лет.

Глину копали недалеко, около села Смодне. Привезут домой, скинут в яму, что в углу хаты, зальют водой и мешают, пропуская через сито, отделяют камешки и комки, снова мешают ногами и руками. Замесят, как баба тесто в праздник...

Гончарный круг прост, но служит верно. Мастер ногой толкает "спiдняк", веретено крутит "верхняк", а на нем влажная глина. Такое примитивное орудие, но изобретение его в развитии человеческой цивилизации имело примерно такое же значение, как колесо, выплавка металлов, электричество, паровой двигатель!.. Правая рука в воде, левой набирает форму, крутит, выглаживает, вытягивает, распластывает, шлифует; готовый сосуд срезает проволокой. Или на доску-шаблон набивает пластину кафеля, на гончарном круге или вручную делает кольцо, растягивает его и приторачивает к кафелю. Память о форме у хорошего мастера в руке! Гуцульский гончар не сражается с материалом, не растрачивает силы и время на борьбу с ним, но, в совершенстве ощущая пластичность глины, ее возможности и особенности, заставляет ее работать на себя. У Бахматюка это ощущение было в крови.

Настоящий гуцульский гончар умеет делать все и все делает хорошо.

И Олекса учился делать все: миски - обычные, свадебные, обрядовые, на показ; тарелки, макитры для вареников, сосуды для голубцов и кулеша, подсвечники, светильники, сковородки, кувшины для воды и молока; бочонки, "близнюки", куманцы, "колачи" для вина, что носили на руке, как браслеты, "плесканки" для горилки, которые носили на шнурках через плечо... - все, что нужно было хозяевам и хозяйкам. Гуцулы высоко ценили посуду удобную, практичную, чтобы черепок был тонким и прочным, чтобы молоко и еда сохраняли приятный вкус, и к тому же хотели видеть эту посуду красивой.

Вот сосуд на лавке, его покрывают "побелкой" - белым ангобом из каолиновой глины. Гончар берет писак - обыкновенный гвоздь или шило, и начинается гравировка (ритування) и роспись (рожкування, писания, мазюкания).

Роспись посуды и кафлей на Гуцульщине - занятие женское: исполняют ее преимущественно жены и дочери гончаров. Но только один мастер умеет делать все, он один знает свое ремесло от начала до конца и один берет на себя всю ответственность. Сам и краски, и поливу (глазурь) готовит - растирает на каменной плите, дробит жерновами, смешивает ангобы, песок, пережженные медь и олово. Палитра известная: красное, зеленое, желтое, все остальное - оттенки. Кисть гончара - это воловий рог с гусиным пером на конце. Рог наполняют жидкой краской, и тут уже нельзя мешкать: чтобы линия была тонкой - надо скорее, густой и широкой - чуть медленнее.

Итак, гравировка, роспись - и первый обжиг. Гуцульская печь проста: огнище, горн и "козел" - стенка между ними с отверстием. Чтобы заполнить целый горн, надо примерно 800 мисок, горшков, кувшинов и т. д.; это летом дней 20 работы от зари до зари, зимой - 30. За четыре-пять часов температура в печи поднимается до 450°, еще шесть часов посуда обжигается, потом постепенное остывание. Если изделие издает чистый, звонкий звук - значит хорошо; если хрипит - есть трещины...

И снова роспись - в ход идут зеленое и желтое; потом полива. От нее очень многое зависит, и мастер, как правило, словно зеницу ока бережет тайну "своей" глазури. Полива Бахматюка со временем стала легендой гуцульских мастеров.

Наконец, последнее: второй обжиг. Недопал - полива матовая, перепал - затеки и неровности, поэтому и нужно, чтобы в самый раз - не меньше и не больше.

Форма и цвет, пластика и декор, орнамент и изображение - вот первоэлементы искусства художественной керамики.

Орнамент - это богатый и гибкий язык народного декоративного искусства. В его глубинах - пласты, уходящие в незапамятные времена первобытного человека, языческие символы, давно утратившие свой изначальный смысл и ставшие декоративными формами; ближе к поверхности - геометрическая орнаментика, общая для резьбы по дереву, вышивок, ковров, других видов народного творчества, наконец, живые впечатления действительности, переплавленные в материал искусства.

Вслушайтесь в названия элементов гуцульской орнаментики: петушки, петушиный хвост, заячьи уши, веночки, елочки, воловьи очи, стожки, павлиний хвост, звездочки, клювики, кривульки, подковки, колокольчики, лилии, сердечки, гребешки, куриные лапки, черешенки, розы, яблочки... Трудно назвать все это "геометрией"; в этих названиях - ароматы и краски карпатских гор, лесов, полонии.

Отдельные элементы орнамента - как буквы или ноты, из которых можно сложить бессмыслицу, а можно сонет или сонату. Но в первой половине XIX века в карпатском гончарстве происходит переворот: в декоративную керамику приходит образ человека. Он утверждается на мисках, тарелках, кувшинах, господствует в "венке сонетов" косовской керамики - на кафельной печи.

Хата без печи - это только стены и крыша, а не хата, и потому на селе так высоко ценился добрый мастер, умеющий сбить печь - просто, разумно, практично. Кафельная печь - первое и лучшее украшение гуцульской хаты. Если отдельный кафель можно сравнить с коломыйкой (частушкой), поговоркой, шуткой, то целая печь - это роман, произведение монументального искусства.

Не каждый хозяин мог позволить себе расписную кафельную печь; складывалась она из 40-50 кафлей и стоила дорого. Бывало, что годами собирали на печь, да и то хватало лишь на камин-дымоход или только на его фронтальную стенку. Считают, что в XIX веке косовские гончары сделали примерно 400-600 кафельных печей; допустим, еще несколько десятков пистынские и коломыйские - на всю Гуцульщину не так уж и много.

Печь - это утилитарная конструкция, печь - это архитектура, живопись, декорация: все вместе! Горн, камин-дымоход, припечек и запечек - вот и вся печь, но в ее простоте и удобстве отложились и вековой опыт народа, и присущее ему чувство красоты и гармонии. Припечек и запечек выкладывают двумя рядами кафлей, камин - двумя-тремя рядами, а увенчивают его так называемые скрижали - рельефный карниз в виде фронтончика, часто с шишечками по углам. Желто-зелено-белое трехцветье гуцульской керамики в полутемной хате наполняет все вокруг ощущением света и радости.

Тематика и размещение кафлей подчинены стабильным законам. На лицевой стороне писали св. Николая - защитника бедных и обездоленных, покровителя ремесел. Изображали его иногда в полный рост, иногда по грудь, но, в отличие от других изображений, всегда в фас: требования религиозной иконографии были обязательны для всех. Помимо Николая довольно часто встречаются богоматерь с младенцем, св. Варвара и Екатерина, иногда отважный всадник Георгий. Рядом с небесными патронами - крест-оберег, изображения церкви и звонницы со звонарем. Там же двуглавый орел австрийских Габсбургов; на нем обычно ставили год исполнения печи.

Этот порядок никогда, или почти никогда, не нарушался, но зато дальше - как бог на душу положит. Шеренги солдат, правда, размещались, как правило, на боковой стенке, но вообще рядом со святым старцем мог очутиться страшный опришек с пистолетом, около царского орла - два бородатых козла, а великомученицы могли попасть в окружение лихих всадников, цыган-скоморохов или буйных гуляк в корчме.

(На одной из своих печей - сейчас она в Коломыйском музее - О. Бахматюк разместил солдат на дымоходе, как бы выпроваживая их из хаты. Рассказывают, что на другой печи изображение курильщика находилось у самой топки - чтобы удобнее ему было прикуривать, а парочка влюбленных под вытяжкой, в полумраке - подальше от любопытных глаз. Нечасто, но встречаются и весьма рискованные сюжеты. Так, в одном из собраний довелось видеть сценку: ревнивая мещанка ведет на цепи - словно цыган медведя - своего непутевого мужа, а прикован он к ней местом, которым грешил...)

Гуцульские расписные кафли - явление в народном искусстве исключительное, но вообще-то история украинской кафли восходит к эпохе Киевской Руси. Расписные и рельефные кафли появились, видимо, в XVI веке, а в XVII-XVIII веках они широко распространились как на Западной, так и Восточной Украине. Но это были кафли рельефные или расписные, а не гравированные, к тому же преимущественно орнаментальные, исполненные под влиянием барокко или классицизма. А главное - это были "панские" изделия, предназначенные для жилищ казацкой старшины, шляхты, зажиточных горожан.

Крутой поворот совершается в 1820-1830-х годах. Во-первых, на Гуцульщине утверждается гравировка, значительно расширившая диапазон сюжетных и декоративных кафлей, а во-вторых, они стали принадлежностью не господского, а крестьянского быта, народным художественным ремеслом. "Опускаясь" по ступенькам социальной иерархии, они одновременно поднимались по шкале эстетических ценностей до одного из высших проявлений подлинно народного искусства.

Гравировка и в частности гравированные кафли не могли появиться "ниоткуда". Ближайшая аналогия - резьба по дереву, кости и рогу, гравировка по металлу. Другой источник - народная гравюра (лубок) и народная иконопись на стекле, имевшая в XIX веке широкое распространение на Гуцульщине, Покутье, Буковине. Близость наблюдается, к примеру, и в технике исполнения: контурный рисунок пером и процарапывание писаком по глине, заполнение чистым цветом, стекло и глазурь, создающие как бы "третье измерение".

Но наиболее существенно то, что кафли, иконы на стекле, народная гравюра принадлежат к одной образной системе. Они самые "изобразительные" из всех видов и жанров народного искусства и уже потому наиболее полно и непосредственно отразили характер и богатство его отношений к реальной действительности. И это вершины искусства народного художественного примитива. "Неумелость" народных художников, не знавших правил академической школы, - не недостаток, а предусловие образной системы, в которой свежесть и непредвзятость творческого переживания, простота и наивность, целостность восприятия мира, природы и человека, присущие народному искусству изобразительные гиперболы и метафоры становятся важнейшими эстетическими закономерностями.

(Кстати, уровень этого рода искусства также был неровным. В косовском музее обращают на себя внимание сюжетные кафли: на гладком фоне, без орнамента или каких-либо иных деталей изображены всадники на странных конях с очень длинными и тонкими ногами и маленькими головками, - так сказать, "примитив в примитиве". В одной из львовских коллекций хранятся очень интересные кафли из анонимной печи 1849 года. С дерзновенной отвагой самоучки неизвестный гончар берется за весьма сложные многофигурные сцены, но решает их так, что рядом с ним профессиональный мастер, не говоря уже об О. Бахматюке, смотрится академиком! Любопытно, что помимо традиционных для косовской керамики сюжетов встречаются и не совсем обычные. Так, на одной из кафлей изображен деревенский зубодер, который, упершись ногой в грудь несчастного пациента, с усилием рвет шнурком зуб, а тот в отчаянии вскинул руки кверху; на другой - какой-то человек с руками-ногами как палки, козел с огромными рогами и... попугай в кольце Интересно было бы знать, где простой гончар мог увидеть столь экзотическую птицу, но, наверное, где-то видел, и та настолько поразила его воображение, что он перенес уроженку далекого юга на печь в гуцульской хате, рядом с карпатскими кукушками.)

Таким образом, Олекса Бахматюк был, строго говоря, не первым и не единственным в те времена мастером расписных кафлей. Но он стоял у истоков этой области народных ремесел в Прикарпатье, более, чем кто-либо, способствовал овладению самобытным художественным языком, совершенной и завершенной формой, становлению и развитию "косовского стиля" в керамике.

IV

В 1840-х годах Олекса Бахматюк начинает самостоятельную работу. Отец еще был жив и по-прежнему делал "простую" посуду; мастерская, видимо, была одна, но Олекса уже в том возрасте, когда ученик и подмастерье становится мастером, подписывающим работы своим именем, а не именем отца или учителя.

В 1845 году Олекса женится на Терезе Ситник (надо полагать, из рода его матери); от этого брака были у него две дочери - Анна и Розалия.

Сороковыми годами датируются и первые из известных нам подписанных работ Бахматюка - это кафли из печей 1845, 1848, 1849 годов. Речь о них пойдет ниже; сейчас лишь короткие замечания.

Ранние произведения Бахматюка, несомненно, представляют большой интерес и сами по себе, и как начальное звено творческой эволюции. Многое что указывает на близость к манере Петра Баранюка: влияние учителя вполне естественно, однако все яснее высвечивается индивидуальность молодого мастера. Его рисунок несколько грубоват, а порой довольно примитивен, затеки краски временами спутывают изображение, избыток зелени нарушает гармонию колорита, но в композиции, в энергии упругого штриха ощущаются сила и темперамент художника. Придет время, и эта сила найдет выход в том динамическом движении жизни, буйной орнаментике, которыми отмечены работы зрелого и позднего периодов; пока что Бахматюк овладевал техническими средствами и всем тематическим разнообразием косовских кафлей. Всадники, церкви, солдаты, двуглавый орел с человеческими руками, и в каждой по сабле, панский фаэтон на мосту и снова гордый всадник с трубкой и саблей, богоматерь с младенцем, держащим книгу, забавный, простодушный лев с колесом, драка двух опришков... - многоголосая и многокрасочная жизнь входила в мир его образов.

Именно в это время в косовской керамике появляется новое имя - Бахминский.

Бахматюк или Бахминский?

Бахматюк всегда подписывал свои работы по-польски: Бахминский, иногда Бахмицкий.

По отцу - Бахматник, в жизни Бахматюк, в работах - Бахминский... В метрической книге рождений - Бахматник, сын Бахматника, в книге браков - Бахматник, сын Бахминского или Бахматника, в книге записей смерти - Бахминский. А в книге украинского народного искусства - Бахматюк.

Большинство польских авторов делают довольно простой вывод: Бахминский - польская фамилия, а потому был польский гончар Александр Бахминский, и никого более.

Но, во-первых, сын украинца - а этого не отрицает никто - должен считаться украинцем. К тому же ни в Косове, ни в окрестностях не было никакой семьи Бахминских - Бахмицких. Бахматюком называли его не только односельчане и современники, но и многие исследователи конца XIX - начала XX века, да и сегодня старожилы Косова и, в частности, наследники старинных гончарных династий не называют иначе прославленного земляка.

Во-вторых, характер подписей и надписей не оставляет сомнений, что хотя Бахматюк вообще был не очень большим грамотеем, но его ошибки сделаны человеком, для которого родным языком был не польский, а украинский.

Что же касается записей в метрических книгах, то они сделаны не в церкви, а в косовском костеле: и родители мастера, и он сам, в отличие от большинства украинцев, исповедовали римско-католическую веру. Почему так оказалось, выяснить теперь трудно; возможно, потому, что и Петро, и Олекса женились на католичках.

Надо сказать, что Гуцульщина никогда, а в XIX веке особенно, не была краем, наглухо отгороженным от большого мира. Оживленные торгово-экономические отношения связывали ее с Галицией - как Восточной, так и Западной, Австрией, Буковиной, а через нее с Молдавией и Румынией, Закарпатьем - и Венгрией, Словакией, Чехией. В Косове, Кутах, Коломые, Выжницах, Черновцах, то есть в местах сбыта гуцульской керамики, жили тогда не только украинцы, но и немало поляков, немцев, евреев, армян, молдаван, цыган, и на коммерческий успех можно было рассчитывать лишь с подписями на таком наиболее распространенном там языке, каким был польский. Так поступали многие гуцульские мастера - Баранюки, ставшие Барановскими, П. Кошак и другие; так поступал и О. Бахматюк. В согласии с тогдашним уровнем национального самосознания они не ощущали какой-либо ущербности от подобных изменений; это было обычное, будничное дело, и никто не придавал ему тогда особенного значения.

И последнее. Не вернее ли ставить вопрос не как "Бахматюк или Бахминский", а как "Бахматник - Бахматюк - Бахминский", не противопоставляя одно имя другому, а рассматривая художника в единстве с его творчеством и не придавая такого уж большого значения подписям? Что же существенного изменится от этого? Как бы мастер ни подписывался, где бы он ни крестился или женился, он был и остается кровью от крови, плотью от плоти Гуцульщины, и вне ее он был бы просто невозможен. И в этом качестве, всей своей жизнью и всей силой своего ярко национального таланта он утверждал на Гуцульщине и за ее пределами достоинство и ценность украинского народного искусства.)

Бахматюку уже скоро тридцать: не юноша, но глава семьи, муж и отец, взрослый человек со своим жизненным и трудовым опытом, своим мировосприятием и отношением к окружающей действительности.

А время-то уж никак нельзя было назвать спокойным.

Сороковые годы отмечены новым и уже последним подъемом повстанческого движения; "черные хлопцы" нагоняли на панов страхов, и, чтобы рассеять некоторые отряды, в 1845 году понадобился целый пехотный полк герцога Стефана. Крестьяне Коломыйского округа отказались отрабатывать панщину; в помощь местной полиции вызвали регулярные войска. На буковинской Гуцульщине - а от Косова до Выжницы рукой подать - 1843-1844 годы отмечены большими крестьянскими волнениями.

1848 год всколыхнул Карпаты. Шатались троны австрийских монархов; "тюрьма народов", как называли империю Габсбургов, трещала по всем швам. Революционные события вынудили Вену упразднить панщину, "даровать" конституцию; императора Фердинанда сменил Франц-Иосиф I. Но умиротворения не настало. На Буковине вновь вспыхнуло народное восстание под водительством Лукьяна Кобылицы. По другую сторону Карпат разгоралась венгерская революция 1848-1849 годов. Гонведы расквартированных в Галиции полков повязали офицеров и двинулись через горы, чтобы присоединиться к революции; гуцулы, чем могли, помогали им. В то же время австрийские власти забирали гуцулов в армию и бросали их против непокорных подданных; так попал на венгерскую кампанию Юрко Шкрибляк из Яворова, ставший потом самым замечательным резчиком по дереву, гордостью украинского народного искусства.

Реформы сверху не принесли облегчения: только новые выкупные платежи, новые запрещения пользоваться лесами и пастбищами. Восстание на Буковине было подавлено.

Мы не знаем, о чем думал и что чувствовал тогда Олекса Бахматюк, как отразились те времена на его жизни, личности, творчестве. Но ведь он был современником и свидетелем больших исторических событий, и совершались они не за тридевять земель, а здесь, в Карпатах, и так или иначе они касались всех и каждого.

В 1851 году умирает Петро Бахматник.

Олекса остается наследником и хозяином хаты с гончарной мастерской, горном, садом и огородом. (Старожилы Косова и сейчас указывают место ее расположения - под холмом, на Рожневской дороге, где сейчас стоят дома № 13-27 по ул. Я. Галана. В те времена да и позднее там было целое поселение гончаров; по соседству жили Рощибюки, Волощуки, Совиздранюки и другие.)

Бахматюк завоевывает положение первоклассного мастера своего дела. Слава про его кафли и расписную посуду расходится по всей Гуцульщине. Преодолевая влияние несколько осторожной, сдержанной манеры П. Баранюка, он вырабатывает неповторимо индивидуальный почерк, артистизм и экспрессию, которые невозможно ни подделать, ни спутать с кем-либо иным.

Любо-дорого смотреть на бахматюковские миски - большие, с широким дном, крутыми боками, четким сломом-ребром, пологим "берегом" и высоким венцом: настоящая пластика! Колачи, чарки, подсвечники, корзинки для пасх, кувшины и крынки лаконичных, изысканных форм... Они очень хороши сами по себе, но художественную завершенность достигают в единстве формы с декором, орнаментальным или фигуративным, чаще с одним и другим вместе.

Олекса Бахматюк был большим мастером керамической орнаментики. Как и каждый гуцульский гончар, он работает в русле традиции народного искусства; в противном случае он перестал бы быть народным художником. В совершенстве владел всеми формами гуцульского орнамента, как геометрического, так и растительного, органично - сознательно или интуитивно - увязывал их с формой изделия. Но Бахматюк - это Бахматюк, а не "один из многих"; в традиционные мотивы он вносит свое видение мира, своеобразие его ощущения и переживания. Цветы, листики, "заячьи уши", кресты, из которых прорастают желуди и тюльпаны, виноград, звезды, вазоны с невиданными растениями, на стеблях которых вместе расцветают подсолнухи, колокольчики, ромашки, лилии, - все это художник претворяет в удивительный сад гармонии, радости и счастья, где деревья, кусты и цветы приветливо клонятся к людям, символизируя этим их единство с вечно прекрасной природой. А посредине этого сада поднимается к небу огромный цветок в форме эллипса - не то ромашка, не то подсолнух, во всяком случае, такого не найти ни в одном ботаническом атласе. 10-16 лепестков объединены широким золотисто-желтым кругом - словно солнечный ореол освещает все вокруг. Такие три цветка создают орнаментальный мотив, получивший еще при жизни мастера название "бахминщины"; словно "фирменный знак", она переходит с одной миски на другую, с кафли на кафлю, горделиво подтверждая авторство косовского первомастера.

Созданный Бахматюком мир щедро населен живыми существами.

Гуцул живет в горах, лесах, на полонинах; животные - и домашний скот, и дикие звери - всегда занимали в его жизни, сознании, мифологии большое место. В гуцульской керамике слышны отголоски древнего эпоса, народных поверий, легенд, сказок; не в меньшей степени - реального жизненного опыта крестьян, охотников, пастухов. В числе косовских гончаров было немало превосходных анималистов, но и в их среде Олекса Бахматюк один из первых.

Что за гуцул, если он не любит коней?! У Бахматюка эта любовь была, возможно, наследственной: в старину слово "бахмат" означало верхового боевого коня, и кто знает, не были ли предки Бахматника-Бахматюка из степной конницы вольного казачества? С каким же откровенным, неприкрытым удовольствием рисует он таких грациозных коней с маленькими головками и скошенным оком, одним плавным контуром очерчивая силуэты, заполняя их цветом и покрывая их маленькими пятнышками. Отрывая от земли две, иногда три, а то и все четыре ноги, художник придает коням необыкновенную легкость, динамичность, устремленность вперед.

Так же виртуозно и артистично изображает Бахматюк оленей и серн; вот, например, серна отвернула назад голову, щиплет с куста листок, а в ее движении столько трепетной, остронаблюденной жизненности, внутренней настороженности.

И в то же время - очень активное преображение жизненных впечатлений. Зайца он рисует порой похожим на медведя. Петух может быть больше вола. Избегая однообразия, Бахматюк две ноги коня пишет одним цветом, а две другим, удивительным образом движение коня от этого становится быстрее.

В науке о народном творчестве существует понятие "перевернутого мира", то есть способности лубка и близкого к нему поэтического, театрального и изобразительного фольклора трансформировать реальность по законам ярмарочного, балаганного действа, в котором привычные представления оказываются "перевернутыми с ног на голову". В произведениях Бахматюка видим медведей со скрипкой или чаркой вина в корчме, львов, которые катят колесо или толкут мак в ступе, снова медведя-поводыря с бородатым цыганом на цепи, козла в штанах и с трубкой в зубах... - и это уже не только исполненные юмора деревенские забавы, но и вполне серьезное средство иронического осмысления действительности.

В гуцульской керамике, и в частности в творчестве Бахматюка, часто встречаются двойные симметричные изображения животных: по сторонам дерева (или без него) стоят олени, серны, круторогие быки, козы, кони, львы. Далекий исток этих традиционных композиций видится в языческом культе животных; более близкие аналоги - в геральдике. Но как смело и в то же время в духе народных традиций переосмысливает эту тему косовский гончар! Исчезают иерархическая торжественность и геральдическая застылость; быки и козлы то милуются, то бодаются, а львы добрые и совсем домашние...

Бахматюковские сюжеты отмечены необыкновенной динамичностью изображений. В его лесах и садах, в созданном им мире людей и растений, зверей и птиц властвует ветер, и под его порывами этот мир полнится жизнью. Мастер подсознательно избегает статики вертикалей и горизонталей; его творческому темпераменту и мироощущению более отвечают динамичные диагонали, экспрессивные ритмы стремительно бегущих линий, усложненность разнонаправленных движений. Врожденная артистичность Бахматюка выступает и в самом характере упругого штриха - аж звенит! Он проводит линию раз и навсегда: никаких повторов, исправлений, сомнений.

Здесь выступает существенная особенность народного искусства вообще и особенно творческого процесса Олексы Бахматюка: импровизационность. Традиционные сюжеты, композиции, образы, мотивы образуют прочный каркас его изобразительной системы, но в ее границах он с замечательной внутренней свободой отдается творческой импровизации. Соединение каноничности и импровизационности характерно для всех народных художников, для Бахматюка особенно, и эту черту отмечали его современники.

Истинность и сила самобытного таланта Олексы Бахматюка с наибольшей полнотой проявились в расписных кафлях, сливших в творческом синтезе все мотивы гуцульской керамики - орнаментально-декоративные, растительные, анималистические, сюжетно-фигуративные.

IV

Сколько кафельных печей создал Олекса Бахматюк, мы не знаем. Нам известна лишь часть и наверняка не большая; в любом случае перечень будет далекий от полноты.

Интересно было бы показать все эти кафли в одном большом зале: какая же многокрасочная, яркая и характерная панорама открылась бы нам, какой шум поднялся бы, какая толпа переполнила бы этот зал!

Вот едет пан в фаэтоне, глядит вокруг в подзорную трубу, а рядом такой же надутый пан в виде козла с бородой и трубкой в зубах. Старый корчмарь в ермолке, белых чулках и с пейсами везет на тачке то свинью, то пьяную мещанку под зонтиком. Охотник палит по грациозному, изящному оленю, и в воздухе ясно видны вылетевшие из ружья пули. Два опришка сошлись в драке, вскинули кверху боевые топорцы, на этот раз из-за любовницы. (Надо сказать, что тема любовницы красной нитью проходит через все косовские кафли.) И снова едет, едет пан, рядом собака, впереди бежит жеребенок; почтарь на своем возочке через мостик едет, под мосточком речка, а в ней огромная рыба. Пастух на полонине гудит в трембиту, под ним козы и овцы. Жандармы поймали подозрительных торговцев и ведут их, куда следует. (Впрочем, со стражами порядка можно найти общий язык: на одной сцене изображен еврей, дающий жандармам взятку.) Медведь дерет корову, а гуцул лупит его изо всех сил вилами, двое в корчме гуляют - один вино пьет, другой на скрипке играет... Вот "райский сад": вазончик, виноград, цветы, птички, Он курит трубку, Она цветочек нюхает... А на все это неодобрительно смотрят императорские двуглавые орлы - иногда злые, с острыми когтями, иногда величественные, с державой и мечом, или изысканные, словно мотыльки, а бывают и комично жалкие, общипанные, словно мокрые курицы...

Паны, крестьяне, пастухи, скоморохи, попы, офицеры, корчмари, цыгане, женщины порядочные и женщины легкомысленные, святые, жандармы, опришки, чиновники, мещане, звонари, солдаты, музыканты, почтальоны... "Страна Бахматюка" на грани демографического взрыва! Торжественная возвышенность на каждом шагу соединяется с брутальным фарсом, жанр с аллегорией, комедия с драмой, поэтический реализм с острым гротеском, лирика с иронией. Вероятно, что-то было заимствовано из тех книжек, иллюстрированных календарей, учебников, лубочных картинок, которые тем или иным путем попадали в Косов и к косовским гончарам, но главным источником, разумеется, была живая жизнь.

Остановимся подробнее лишь на одной тематической группе.

На боковой стороне камина гуцульской печи - всегда шеренга солдат с ружьями. Нередко она располагается на двух или трех кафлях. А там гарцуют на конях бравые драгуны с саблями наголо, уланы с пиками... Солдаты и офицеры гуляют в корчмах, курят, пьют вино, ухаживают за женщинами... Если собрать всех военных, которых нарисовал за свою жизнь Бахматюк, наверное, можно было бы выстроить целый полк или два. Почему так?

Некоторые исследователи искали ответа в биографии художника. Слухи, что Бахматюк якобы служил в австрийской армии, передает И. Окуневский, повторяет М. Гроховский, но и он подчеркивает, что это не более чем неподтвержденные слухи. Думается, что дело не в биографии, а в стойкой традиции косовской керамики: военная тема всегда занимала в ней важное место.

Рекрутчина оставляла неизгладимый след в жизни и сознании гуцула минувшего столетия. Пойти в солдаты, стать уже не вольным горцем, а "царскою дитиною", покинуть родные горы, погубить молодые годы вдали от них да еще, может, голову сложить в чужих краях - это означало большое горе для парня, для всей семьи, "хозяйства, села. Рекрутская повинность была, наверное, тяжелейшей из всех, и долгие годы, проведенные в войске, навсегда оставались в памяти гуцула; неудивительно, что он хотел видеть их зримое воплощение. Традиция эта в косовском гончарстве возникла до Бахматюка и продолжалась после него, вплоть до первой мировой войны и даже позже. (В. Василенко сообщает, что начало ей положило посещение Косова в начале XIX века наследником австрийского престола эрцгерцогом Максимилианом со свитой, но, вероятнее всего, это лишь легенда.)

Что же стоит за этой традицией? Какое содержание вычитывали в этих военных сюжетах авторы и заказчики?

Несомненно, это и личные воспоминания, частица собственной жизни и жизни Гуцульщины, прошлого и настоящего народа, вынужденного проливать кровь своих сыновей на чужбине, во благо иноземных угнетателей.

Здесь и присущие мировосприятию крестьянина издевка, даже сарказм по отношению к надменным панам-офицерам, хватким кавалеристам, храбрым преимущественно в пьяных драках по корчмам, и самоирония, способность посмеяться не только над другими, но и над собой.

А может, здесь и воспоминания о большом мире, открывшемся гуцулу-солдату? Наверняка в годы своей юности в том же Косове слышал Бахматюк рассказы старых вояк, побывавших в рядах австрийской армии в 1814 году в Париже ("Ничего, хороший город, но Коломыя лучше"). Позднее многие из земляков художника участвовали в венгерской кампании 1848-1849 годов, в войнах Австрии с Францией, Данией, Пруссией, Италией в 1850-1860-х годах; немало было тех, кто повидали Рим, Венецию, другие большие города Европы, не говоря уже о Львове, Кракове, Будапеште, Праге, Вене.

В косовской керамике военная тема - особая глава. Читателю она открывается увлекательным повествованием, исполненным жизненной достоверности, остро подмеченными деталями, лукавой, порой и едкой насмешки, юмора или разящей сатиры. В одном из собраний, например, есть кафля, изображающая, по-видимому, офицера в треугольной шляпе наполеоновских времен, читающего гуцулу какую-то бумагу. Возможно, что этот памятник "бахматюковской" поры связан с воспоминанием о пребывании французско-польского войска в Прикарпатье и, в частности, в Станиславе в 1809 году. В другой Львовской коллекции - целая серия "военных" кафлей анонимной печи 1837 года: солдаты в высоких киверах, напоминающих гвардию Бонапарта. Уникальная сцена оказалась в наследии Баранюка: две кафли 1858 года (частное собрание в Ленинграде) - на одной четыре солдата с ружьями и штыками, на другой - четыре барабанщика, и все изображены не в профиль, как обычно, а в фас.

Олекса Бахматюк очень органично освоил и развил эту традицию, обогатив ее новыми сюжетами, ракурсами, нюансами. По его солдатским кафлям можно составить целую биографию гуцула на имперской службе. Вот и начало: жандарм вручает гуцулу повестку, тому только и остается что снять шляпу и поклониться. А далее - муштра, муштра, муштра... Нескончаемые ряды солдат-усачей в одинаковых мундирах, с одинаковыми ружьями и штыками. Лица всегда повернуты в профиль (насколько нам известно, Бахматюк только раз или два отступил от этого правила), пуговицы блестят - все в порядке! Трубач с трубой и при сабле, писарь в корчме за столиком с гусиным пером, а вот живая сценка солдатской науки: двое учатся штыковому бою, сзади изображена караульная, а наверху, словно для того, чтобы напомнить солдатам об их далекой и прекрасной отчизне, два огромных бахматюковских цветка! А как хороши всадники, как горделиво красуются они на утонченно-деликатных, тонконогих конях, с саблями, пиками, пистолетами! (В мотиве "всадника" ощущается далекая память об иконографии св. Георгия Победоносца, олицетворяющего идею мужества и отваги.) Короткий отпуск, минуты отдыха - понятно, в корчме: один философски пыхтит трубкой, другой ищет радости в вине, третий играет на скрипке, еще один на цимбалах, и оба заглядываются на красотку-молодуху - что еще солдату надо?! Вот, наконец, кончилась царская служба, вернулся гуцул домой, в родные горы и, еще не снявши мундира, пашет отцовскую ниву. Сносится мундир - знак сельского престижа, оденет кептарь, крашенки и постолы и будет вспоминать солдатчину разве что в зимние вечера, разглядывая кафельную печь...

В этом калейдоскопе тем, сюжетов, образов бросаются в глаза несколько взаимосвязанных обстоятельств, характерных не только для Олексы Бахматюка, но и для всей косовской керамики.

Одно из них - сравнительно небольшой удельный вес собственно гуцульской тематики, почерпнутой в быту и труде карпатских крестьян. Чаще всего гончары пользуются сюжетами "На полонине" и "Пахарь". Первый представляет чабана с козами и овцами, второй - хлебороба на пашне, за плугом, запряженным конями или волами. К тому же, думается, "Пахарь" - это не "чисто" бытовая сцена, а в известном смысле аллегория труда; на это указывают введенные в композицию антропоморфные изображения солнца и луны, а также звезд и "всевидящего ока".

В чем же причина, что в таком широком диапазоне гуцульской керамики теме крестьянского труда отводится столь скромное место?

Нельзя забывать, что народный мастер, гончар - это не "свободный художник", а ремесленник, работавший по заказам "потребителей" его продукции, и эта связь "мастер - заказчик" в гуцульской керамике выступает очень наглядно. Очевидно, художник воспитывал в своих "потребителях" вкус, чувство прекрасного, но и они в свою очередь в немалой степени обусловливали характер и направленность творчества; это было тем более органично, что и художник, и его зритель принадлежали к одному социальному коллективу.

Что хотел видеть гуцул в своей хате - зеркало своей нужды, каждодневного труда или же воплощенную в цвет и линии мечту о "хорошей жизни"? И эта мечта естественно оборачивалась, с одной стороны, ориентацией на светлые, праздничные моменты в жизни самого крестьянина, с другой - на быт более высоких в социальной иерархии слоев. Первая из них выражалась в многочисленных образах музыкантов, скоморохов, в гуляниях в корчмах, бывших тогда едва ли не единственными "общественными местами" на Гуцульщине. К тому же - и это очень важно - на эту тематику накладывался прирожденный характер гуцула с его выстраданным оптимизмом и неистребимой любовью к шуткам, песням, музыке, танцам; на каждой кафельной печи - скрипки, цимбалы, шарманки, бубны, кларнеты, сопилки, трембиты, басы.

Другой аспект воплощался в обращении народных мастеров к жизни и быту панов, мещан, офицеров, торговцев, мелких чиновников и т. п. Их изображали в нарядной одежде, а "место действия" обставлено не самодельной крестьянской мебелью, а венскими столиками и стульями на гнутых ножках. Очевидно, это все детали, которые могут быть и могут не быть; проблема в том, что Косов в XIX столетии был не глухим селом, оторванным от всего мира, а небольшим, но полным жизни местечком, в котором была довольно значительная прослойка мещан и в укладе жизни которого причудливо смешивались признаки крестьянской и городской культуры. А косовская керамика - не "чисто" крестьянское домашнее искусство, а кустарный художественный промысел, вобравший в себя разнообразные влияния города. Они придали ему замечательную красочность и сюжетное разнообразие и в то же время ни в коей мере не деформировали его глубоко народную основу.

И все же природу того или иного искусства, его идейные, содержательные, собственно художественные качества и достоинства определяет не только тематический диапазон, но прежде всего отношение художника к предмету изображения. Достаточно посмотреть на панов и подпанков, изображенных на кафлях Бахматюка, чтобы убедиться в открытом, нескрываемо ироническом, а порой и саркастическом отношении народного мастера, чтобы понять, кто ему был чуждым и кому он, сохрани боже, никогда не завидовал. (Не случайно эти образы М. Гроховский называет карикатурами и высказывает совершенно безосновательное суждение, что Бахматюк якобы был знаком с немецкими юмористическими журналами.)